Outre l’augmentation du nombre de passages au SAU, le manque de lits d’aval est souvent une des causes à la saturation des services d’urgences. Dans l’impossibilité de leur trouver un lit, les patients deviennent alors des lits « sup » ou des lits « brancards », situations préjudiciables à leur prise en charge.

En 2022, la Direction du GHT de l’Artois a sollicité un accompagnement pour définir le capacitaire cible par spécialité, le CH Lens se projetant sur le projet « Nouvel Hôpital ».

En parallèle, le logiciel de gestion des lits de la société Lenrek était déployé. Celui-ci devait nous permettre d’avoir une vision en temps réel et en prévisionnel de l’occupation des lits. Le travail sur les circuits de programmation d’un parcours patient, entrepris depuis plusieurs mois, devait à travers l’outil, intégrer le circuit du patient urgent.

Il nous fallait faire un lien entre les deux : comment concilier ces deux flux opposés pour garantir au mieux un lit pour chaque patient nécessitant une hospitalisation ? Comment s’organiser pour que les patients entrés via les urgences puissent avoir un lit d’aval, sans pour autant limiter ou restreindre la programmation ?

C’est dans ce contexte, que nous avons décidé de travailler sur la définition du BJML. Un travail de quantification a alors démarré en lien avec les données du DIM.

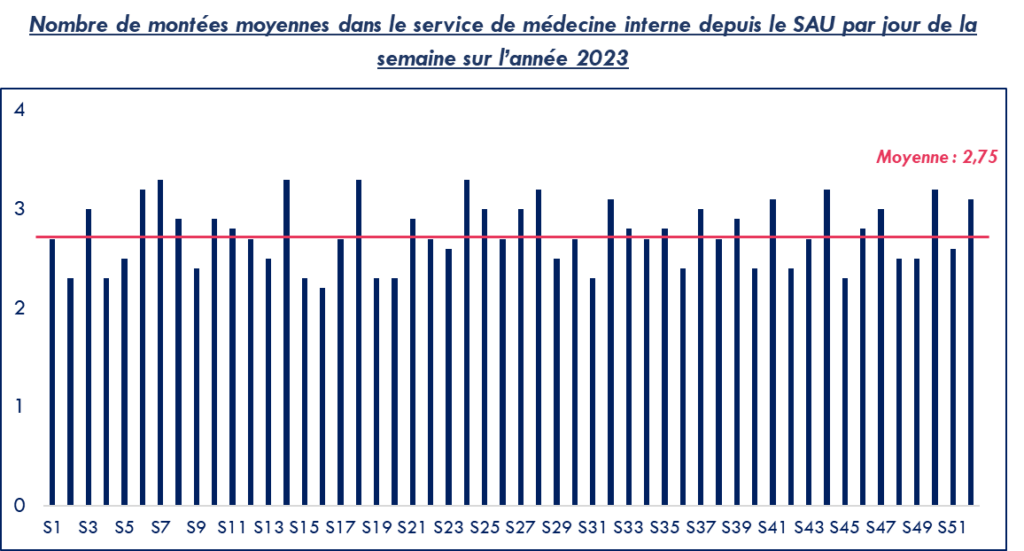

Le nombre d’entrées via le SAU a été calculé, d’abord par secteur d’activité puis plus finement par spécialité, nous permettant de définir les BJML en fonction des centiles.

La validation du centile le plus judicieux à retenir a été obtenue après discussion avec les différentes équipes médicales et paramédicales. Nous avons acté la prise en compte du centile à 15% pour l’ensemble des spécialités : les chiffres retenus permettraient de couvrir le besoin en lits d’urgences sur 85% de l’année.

En parallèle, la DMS de ces patients urgents a pu elle-aussi être définie par spécialité.

Ces données, nombre de lits par jour / nombre de jours, ont été intégrées au logiciel Gestion des lits, par unité de soins. Elles permettent d’une part, de limiter la programmation au-delà de la DMS renseignée, de libérer quotidiennement ces lits pour de la programmation courte et de garder les lits pour les urgences quotidiennes.

Si sur les premières semaines, il a été parfois difficile sur des secteurs comme la chirurgie par exemple, de « réguler » la programmation, cela nous a permis d’accentuer le travail en cours sur l’anticipation des sorties, la bonne orientation dans les parcours patient et autres axes d’amélioration.

En parallèle, nous avons intégré, dans le logiciel Aglaé, des icônes pour repérer les patients hospitalisés à partir des urgences ainsi que ceux ayant bénéficié d’une programmation courte voire très courte, comme les entrées directes.

Cela nous a permis, depuis, d’affiner les données concernant le besoin journalier minimum en lit par spécialité, en y ajoutant les besoins de programmation courte. Nous avons ainsi défini ce que nous appelons désormais le BJMLE ou BJML Etendu.

Autre point non négligeable, tout ce paramétrage étant facilement modifiable, il peut donc varier en fonction d’informations recueillies et des pics d’activités pouvant être anticipés. Dans le contexte du pilotage d’un territoire élargi, obtenir les informations de fermetures de lits ou de situation dégradées de sites d’urgences des établissements voisins, permet de faire varier le BJML de notre établissement sur la spécialité concernée et ainsi anticiper une saturation des lits d’aval des urgences.

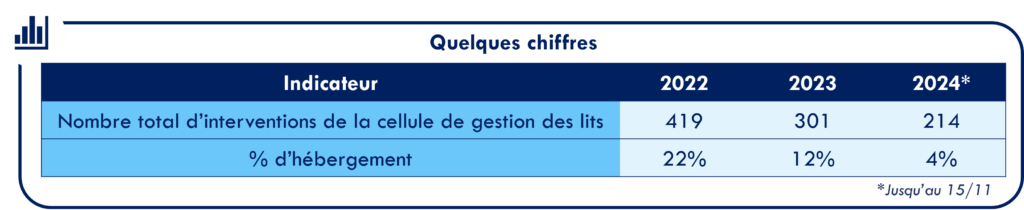

Aujourd’hui, à dix-huit mois de sa mise en place, nous observons les avantages du BJMLE informatisé. Outre le fait de respecter la circulaire n° DGOS/R2/2019/235 du 7 novembre 2019[1], les diminutions importantes du nombre d’épisodes de tensions sur les lits d’aval, ainsi que du temps passé au SAU par les agents de la cellule de gestion des lits nous confortent dans le choix fait du déploiement de cet indicateur. Il convient cependant, d’en faire un outil dynamique, qui pourra varier au regard du contexte mais aussi des pratiques en termes de parcours patients.